ニワトリと私

あけましておめでとうございます。

今年は酉年です。「とり」は「取り込む」に繋がるとして、酉年は商売繁盛の年と言われるそうです。

さて、酉すなわち鶏にまつわる私の思い出は…。

①幼少の頃。親類の家の庭で、鶏小屋から外に出ていたチャボ(小型の鶏です)とバッタリ出会ってしまい、追いかけられそうになって必死に逃げた。

②同じく幼少時。夜店で買ったヒヨコを2羽育てていたが、近所の猫に1羽のヒヨコをさらわれ大泣きした。

③助かったヒヨコが大きくなり、祖父に預けた。祖父がニンニクなど混ぜた栄養豊富な餌を与えた結果、たくましい鶏に育ち、我が家の食卓で「水炊き」になった。そうとは知らずに私も食べた。

ろくな思い出がみつかりませんでした(笑)

ともあれ、今年も合唱団を中心に身近な話題を書き綴りますので、よろしくお願いいたします。(指揮者N)

新年の大発見?

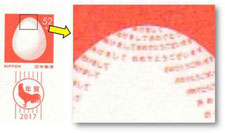

新年を迎え、皆さんのお手元にはたくさんの年賀状が届いていることだと思います。

さて、年賀状の中に、切手の部分がたまごの絵になっているものがありましたら、そのたまごをよーく見てください。たまごの表面に、点描で影が描かれていますが、点のひとつひとつがちょっと不自然に見えませんか?

虫メガネなどで拡大してみると、なんと、そこには点ではなく「あけましておめでとう」の文字がならんでいるではありませんか!

なにげなく眺めていて、ハッと気がつきました。もちろん早くからご存知の方もおられたと思いますが、私には今年最初の大発見。なんだか嬉しくなりました。

ちょっとしゃれた遊び心ですね、日本郵便さん。(指揮者N)

ふるさと納税

酉年の話題、その3。

伊万里で「とり」に行こうか?と言えば、ドライブイン鳥を指します。

社長が私の同級生ということで、前回ブログでご紹介をしましたが今回は第2弾です。

皆さんは「ふるさと納税」をご存じですか?

ふるさと納税とは、好きな地方自治体(都道府県や市区町村)に寄附をすると税金が控除される制度です。寄附をした自治体から地域の特産品などを返礼品(お礼の品)としてもらえることもあり、注目を集めています。

伊万里市の返礼品メニューに先日、待望のドライブイン鳥「ペアお食事券」が加わりました。もちろん、他にも伊万里牛や伊万里焼など伊万里ならではの返礼品がたくさんあります。

是非ご利用ください。(管理人)※詳しくはこちら

新世界より

年末の「第九」に対して年始の演奏会で取り上げられることが多い曲がドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」です。

アメリカ滞在中に作曲されたこの曲は、アメリカ(新世界)から故郷ボヘミアを思い作曲されたと言われています。

第2楽章の冒頭、イングリッシュホルンが奏でる哀愁漂うメロディーには歌詞が付けられ、「家路」「遠き山に日は落ちて」として日本人にも馴染みが深い曲です。

私が通っていた小学校では下校時間に第2楽章がそのまま放送されていました。

この曲が新年によく演奏される理由としては、「新世界」という語感が新しい年の幕開けにイメージが重なる点と、躍動感あふれる第4楽章を聴くと、気持ちが高ぶりエネルギーが満ちてくるからだと個人的には思っています。

年が明けて、どうもエンジンがかからない方は是非、聴いてみてください。(管理人)

市民ランナー

1か月ほど前から、我が家の近くでランニングをしている人たちをよく見かけます。健康のためにウォーキングやランニングをしている人とは、ちょっと雰囲気が違うような気がします。

おそらく、9日(月・祝)に実施される「伊万里ハーフマラソン2017」に参加する市民ランナーの方たちなんだろうなあ、と思いながら走る姿を見ています。

と言うのも、我が家はハーフマラソンのスタート・ゴール地点に近く、周辺の道路はランナーたちが走っていくマラソンのコースなんです。

昨年のハーフマラソン当日は、どこからこんなに人が集まったのかと思うほどの参加者がスタート地点にひしめいていて、スタートの様子は文字通り圧巻の光景でした。

今年は昨年以上の参加者数になる予定だとか。ランナーの皆さん、がんばってください!(指揮者N)

「世界ネコ歩き」写真展

猫好きの間で知らない人はいないと言っても過言ではない、動物写真家の岩合光昭氏。彼が世界各地で撮影した「『世界ネコ歩き』写真展」が佐賀玉屋で開催されていたので、猫が大好きな私も足を運んできました。

世界中のさまざまな土地に暮らす猫たちの様子を撮った作品が約200点。可愛らしい子猫、貫禄ただよう老猫、薄暮に浮かぶシルエットなど、いずれの写真も猫好きにはたまらないものばかり。岩合氏を「ネコ写真の神様」と呼ぶ人もいるほど彼の写真にはファンが多く、会場は平日にも関わらず盛況でした。

昨今は猫ブームで経済効果も大きいそうですが、確かに会場外に設けられた展覧会グッズの販売コーナーは賑わっていました。私もついつい、ポストカードなど数点を購入してしまいました。

『世界ネコ歩き』は写真展だけでなく、NHK-BSで30分のドキュメンタリー番組として放送されています。猫に癒されたい方、ぜひご覧ください。(指揮者N)

伊万里ハーフマラソン2017

1月9日(月)。今日は「伊万里ハーフマラソン2017」の開催日。昨夜の雨で朝からどんよりとした空模様に加え、出場するランナーが会場に集まり始めた頃、無情にも冷たい雨が降り出しました。

やがてスタートの時間を迎える頃には雨も上がり、予定通り午前10時に沿道からの声援を浴びながら、ランナーたちは走り出しました。色とりどりのウェアに身を包んだ選手たちで、コースとなった道路が埋め尽くされ、カラフルな帯となって伊万里湾大橋の方向へと延びていく様子は、感動を覚える光景です。

スタートを見送って約1時間10分後、先頭の選手がゴールテープを切りました。その後も続々と力走を終えたランナーたちがゴールし、今年のハーフマラソンも終わりました。また来年が楽しみです。(指揮者N)

第2給水所より

本日のハーフマラソン、私は昨年に引き続き第2給水所のスタッフとして大会に参加しました。

高校生ボランティア16名と、中学・高校の先生方のご協力のおかげで事故などのトラブルもなく無事に終えることができました。

スタートからここまで10km、しかも伊万里湾大橋に向かう長い坂を上って来るという大変な思いをしながらも、笑顔で手を振り、私たちスタッフにお礼の言葉をかけてくださる場面に遭遇すると感動を覚えます。

ここでPRをさせてください。今回の大会に私の幼馴染で現在、小城市三日月町で「まえだ脳神経外科クリニック」を開業している前田健二君が初参加をし、力強い走りで、私の前を駆け抜けて行きました。走るのが苦手な私としては尊敬するしかありません。

皆様もできる範囲で健康づくりに取り組むとともに、脳に不安を感じたら「まえだ脳神経外科クリニック」に是非ご相談ください。腕前は私が保証します。(管理人)※まえだクリニックの紹介

50円・100円硬貨

先日、50円硬貨と100円硬貨が現在のデザインになって今年でちょうど50年を迎えるというニュースを目にしました。

元々、50円硬貨はニッケル、100円硬貨は銀が主な材料だったものが1967年に白銅貨となり、デザインも現在ものに変更されました。

一方、500円硬貨は1982年に登場し、2000年に現在のスタイルになっています。

500円硬貨が他の硬貨と異なる点として、500のゼロの部分の内側を斜めから見ると500円の文字が浮かび上がって見えるなど、高額硬貨に相応しく精巧な加工が施されています。

そんな500円硬貨と比べると地味な印象の50円・100円硬貨ですが半世紀もの間、変わらぬ姿で日本経済の血液として果たしてきた功績は決して小さいものではありません。

私も同じく1967年生まれ。50円と100円を見習って地道に生きていきたいと思います。(管理人)

大相撲初場所

久しぶりに大相撲の話題を。今月8日から、今年の初場所(1月場所)が始まっています。序盤から横綱が連敗するなど波乱も起こっています。優勝賜杯を手にするのはいったいどの力士なのか、千秋楽まで気になります。

今場所には力士以外にもちょっとした話題があります。それは、取り組み前に土俵を飾る「懸賞幕」です。

通常はそれぞれの取り組みに懸賞を出した企業名や、その会社の商品名などの文字が書かれています。今場所中の結びの一番に限り、そこに少女マンガのヒロインが描かれたものが登場しています。出版社の集英社からの懸賞幕に、宝塚歌劇でもよく知られる「ベルサイユのばら」のヒロイン「オスカル」の姿が大きく描かれているんです。気になる方は、テレビで結びの一番をチェックしてみてください。

さて、オスカルとは「男装の麗人」、つまり女性です。古来より、土俵は女性が上がることのできない場所。懸賞幕のデザインとはいえ、オスカルは土俵に上がった初の女性になるのかもしれませんね。(指揮者N)

はっさくいよかん

再びミカンの話題です。以前、職場の同僚から「すだち」をもらった話をしましたが、昨日はその人から「はっさくいよかん」なるものをひとついただきました。

聞けば、八朔と伊予柑をかけあわせてできたものだとか。

伊予柑はミカン類とオレンジ類の交雑種ということもあり、甘酸っぱくジューシーな果肉が特徴ですが、八朔の香りと風味、ほんのりとした苦味がミックスされて、絶品でした。

この自称(?)「はっさくいよかん」、少し調べてみましたが、正式な品種として存在しているかどうかの確認はできませんでした。ご存知の方は教えてください。(管理人)

センター試験

この冬一番の寒さが日本列島に訪れた去る1月14日と15日、大学入試センター試験が行われました。雪に見舞われた地域もあり、受験生も大変だったでしょう。

その昔、私が受験生だった頃の話になりますが、私が受験したのは平成元年のことでした。当時実施されていたのは、今は懐かしい「共通一次試験」。ですが翌年からはセンター試験に変更されることが決まっていたので、私は最後の共通一次試験の受験生になりました。

受験会場は佐賀大学だったので、初めて大学という場所を訪れたのもこの時でした。こうして当時のことを書いていると、試験開始前の緊張感や、「マークシート用」と書いてあるので買ってしまった鉛筆の、芯の硬さが手に伝わる感触をなんとなく思い出します。

あれから長い年月が経ち、勉強するにも体力が必要だということを今はつくづくと感じます。頭の回転も体力も10代の頃のようなわけにはいかないと、受験の思い出とともに痛感する40代なのでした。(指揮者N)

折り紙

たびたび私の趣味の話で恐縮ですが、「折り紙」の話を。私は折り紙をするのが好きで、折り方の図面さえあれば少々複雑なものでも黙々と折って完成させます。

一見すると何の役に立つわけでもないような趣味ですが、たまには使い道があります。近々、職場のイベントで折り紙の作品をいろいろとディスプレイに使うことになり、ここ数日は暇さえあれば、「お雛様」や「くす玉」「着物」などをせっせと折って作りました。

普段の生活の中では、ポチ袋や箸置き、箸袋などを簡単に作ることもあります。

最近は文具店だけでなく100円ショップにも様々なデザインの千代紙が取り揃えてあり、売り場に足を運ぶと、ますます私の創作意欲が刺激されます。

折り紙のように指先を使うことは、脳を刺激するのにも良いと聞きます。最近は折り紙などしたこともないという方も、久しぶりに鶴など折ってみませんか?(指揮者N)

県民文化フォーラム2017

佐賀県芸術文化賞等授賞式に引き続き、伊万里市民センター文化ホールで第43回県民文化フォーラムが開催されました。

コーディネーターは吉野ヶ里遺跡の保存に尽力し、NHKのプロジェクトXにも登場された高島忠平 佐賀県芸術文化協会理事長が務め、パネリストは中村隆敏佐賀大学教授、ティーンズミュージカルSAGA代表の栗原誠治さん。そして、伊万里・名古屋・大阪に稽古場を持ち、長唄佐門会の中核として活躍をされている杵屋佐多勝さんが登壇されました。

今回のテーマは「文化維新・佐賀を目指して~未来への扉~」。

現在の佐賀の文化についての思いや、これから新しい文化を発信していくためには何が必要かなど、それぞれ独自の視点で興味深い話をしていただきました。

なお、杵屋さんは当団ベース福塚さんの奥様で、仲が良いおしどり夫婦です。大変お疲れさまでした。(管理人)

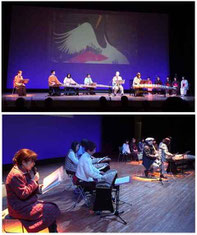

邦楽・合唱・朗読による「鶴の恩返し」

伊万里市で開催された県民文化フォーラムのオープニングを飾ったのは「鶴の恩返し」。

スクリーンに映し出される物語の映像に合わせ、箏、尺八、合唱、朗読が織りなす、五感を刺激するパフォーマンスに、客席からは惜しみない拍手が送られました。

邦楽は昨年、伊万里合唱団男声パートが賛助出演をしたT.S.S.伊万里の皆さん。歌は伊万里少年少女合唱団。そして朗読はT.S.S.と伊万里合唱団の両方に在籍され、さらに少年少女合唱団の指導者でもある橋口さんが担当されました。

「むかしばなし」や伝統芸能、コーラスなどによる垣根を越えた協演は、これからの文化の発展や振興を考える上で非常に効果的であることを改めて感じました。(管理人)

シクラメンのかほり

年末に知人から、立派な赤いシクラメンの鉢植えをいただきました。乾燥しないよう水やりに気を付けたり、枯れた花はマメに摘み取ったりと可愛がっています。

シクラメンといえば思い出されるのは、1975年に大ヒットした名曲『シクラメンのかほり』でしょう。小椋佳の作詞・作曲、歌は布施明という作品でした。当時の私はまだ幼かったので、歌詞の意味など理解できませんでしたが、テレビやラジオでたびたび耳にしていたので、切ないメロディーと布施明の歌声はしっかり記憶しています。

実際はシクラメンにはほとんど香りがないのですが、この歌のヒットを受けて、香りをもつよう改良されたシクラメンも誕生したそうです。大ヒット曲の影響力はすごいですね。

もとは地中海地方が原産地。「カガリビバナ(篝火花)」という別名を持つ、冬の窓辺によく似合う花です。(指揮者N)

今日は○○の日!

「1月27日は何の日?」というと、クラシック音楽ファンからは「モーツァルトの誕生日」という答えがかえってきます。

他には何かないのかな、と思って調べてみたら、面白いものがありました。

1月27日に制定されている記念日のひとつに、『求婚の日』というのがありました。私は初めて知りましたが、まだあまり知られていないかもしれません。1883年(明治16年)1月27日、伊勢新聞と三重日報に、ある男性からの「伴侶を求む」と求婚の記事が掲載されたことから、この日が『求婚の日』と決められたそうです。求婚記事なんて、最近の「婚活」の先駆けとも言えますね。

さて、この記事には応募してきた女性がいて、その後お二人は晴れて結婚されたそうです。100年以上前の、物語のようなホントの出来事です。(指揮者N)

復活!マジンガーZ(その2)

マジンガーZといえば「♪そーらにーそびえるーくろがねのーしろー」で始まる主題歌も有名ですね。

歌ったのはアニソン(アニメソングの略)界の帝王こと水木一郎さんです。

このほかに、アニソン界には女王と呼ばれる人もいます。「紅三四郎」から始まり「ひみつのアッコちゃん」や「キャンディ・キャンディ」「花の子ルンルン」「アクビ娘の歌」などを歌った堀江美都子さんです。

今からちょうど2年前、有田町の焱博記念堂で、この二人と「ドラゴンボールZ」でお馴染みの影山ヒロノブさんを加えた「アニソンBIG3」の公演がありました。もちろん、私は速攻でチケットを入手し、同じくアニソン好きの上司と共に、時が経つのを忘れるほどステージを楽しませてもらいました。

また、佐賀に来てほしいものです。(管理人)

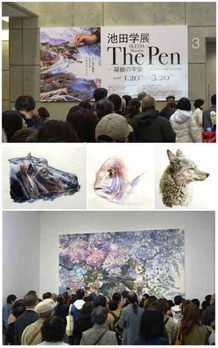

池田学展 The Pen

佐賀県立美術館で開催中の『池田学展 The Pen』。佐賀県多久市出身の画家・池田学氏の作品展です。その作品は、とにかく“緻密”。隅々まで細い線で描き込まれた絵は、人間業とは思えないほど。どこから着想するのか、過去に見たことのないような作品の数々に、言葉では表現し尽くせない衝撃を受けました。

「今までにないくらい、たくさんの人が来ていた」とは先に見に行った知人たちの言葉でしたが、私が足を運んだ日もまったくその通りでした。しかも、池田氏が作品についてお話しされる「アーティスト・トーク」に行き当たったため、展示室内は池田氏の登場を待つ人たちで身動きもできない状態。そんな中、「スゴいなあ…」と呟く声に振り返ると、私のすぐ後ろを通るご本人が…。ちょっとラッキーでした。「興亡史」という作品について、製作過程やテーマについてのお話を聞き、124点の出品作品をじっくりと見学し、「天才、ってこういう人なんだろうな」と思いながら会場を後にしました。今後、ますますの活躍が期待される芸術家です。会期は3月20日(月・祝)まで。詳しくは佐賀県立博物館・美術館のホームページをご覧ください。(指揮者N)

感謝の気持ち

今夜は総会後の初練習。退任された前団長へ感謝状と花束の贈呈が行われました。

発案と準備は新団長。細やかな気配りのできる人です。

前団長は挨拶の中で「ただ、歌が好きで長く続けてきた。これからは肩の力を抜いて気楽に歌いたい」と述べられました。

仕事を引退したあとも生涯楽しめる刺激的な場所というのが合唱団だと改めて思います。

歌が好きな皆さん、私たちの仲間になって一緒に歌いましょう。(管理人) ※団員募集ページはこちら